目次

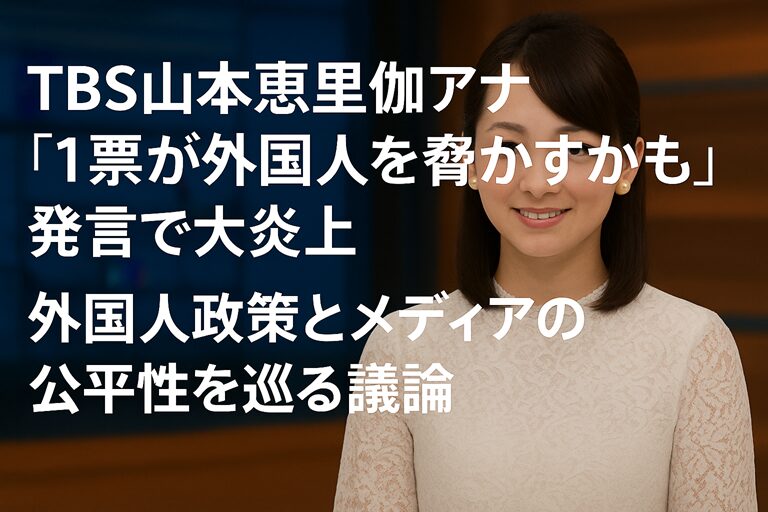

TBS山本恵里伽アナ「1票が外国人を脅かすかも」発言で大炎上 – 外国人政策とメディアの公平性を巡る議論が白熱

2025年7月12日に放送されたTBS『報道特集』における山本恵里伽アナウンサーの「自分の1票が身近な外国人を脅かすかもしれない。想像力を持って投票を」という発言が、SNS上で前例のない規模の炎上を引き起こしています。参議院選挙を前に外国人政策が重要な争点として浮上する中、この発言は日本社会における外国人との共生、メディアの公平性、そして民主主義における「想像力」の意味について、根本的な問いを投げかけることとなりました。

炎上の規模:X(旧Twitter)では関連投稿が数千件を超え、「TBS」「山本恵里伽」「報道特集」などがトレンド入り。批判的な投稿には3,000以上の「いいね」がつくなど、異例の反響を呼んでいます。

1. 報道番組『報道特集』の放送内容とキャスターの発言の詳細

問題となった7月12日の『報道特集』は、参議院選挙の主要な争点として急浮上した「外国人政策」に焦点を当てた特集でした。番組では、「日本人ファースト」を掲げる一部の政党(特に参政党)が支持を伸ばしている現状を取り上げ、それに伴いSNS上で排外的な言葉やヘイトスピーチが拡散している実態を詳細に報道しました。

番組で提示されたデータと専門家の見解

番組は大阪公立大学の明戸隆浩准教授へのインタビューを中心に構成され、以下のような重要な指摘がなされました。

明戸准教授の分析:「『日本人ファースト』という言葉は、直接的な差別用語を使わずに排外主義や差別を煽る効果がある。一見すると問題がないように見える言葉だが、その背後には深刻な差別意識が潜んでいる可能性がある」

さらに番組では、以下のようなデータが「根拠のない”外国人優遇”」というテロップとともに提示されました。

- 犯罪統計:在留外国人の人口は増加しているものの、刑法犯の検挙人数は減少傾向にある

- 生活保護:外国人への生活保護受給率は2.9%に留まり、日本人の受給率と大きな差はない

- 社会保障:一部制度が「外国人優遇」されているという主張には根拠がないとする支援団体の見解

- 雇用への影響:外国人労働者が日本人の雇用を奪っているという明確な証拠は存在しない

山本恵里伽アナウンサーの発言全文

番組の締めくくりで、山本恵里伽アナウンサーは以下のように述べました。

続いて日下部正樹キャスターも次のように付け加えました。

2. 発言を巡る政治的反応と参政党の抗議

放送直後から、番組で批判的に取り上げられた「日本人ファースト」を掲げる参政党は、強い反発を示しました。同党は番組が公平性・中立性を著しく欠いているとして、TBSに対して厳重に抗議し、訂正等を求める申入書を正式に提出しました。

参政党の抗議内容

参政党の主張:

- 番組が自党の外国人政策を正確に報じていない

- 「排外的」「差別的」と断じる論調で一方的に構成されている

- 登場した関係者がすべて参政党に批判的な立場であり、公平性を欠く

- 擁護・理解を示す視点が一切紹介されていない

- 放送倫理・番組向上機構(BPO)への申立てを検討している

参政党の外国人政策の詳細

参政党が掲げる「日本人ファースト」政策の具体的な内容は以下の通りです。

| 政策項目 | 具体的内容 |

|---|---|

| 受け入れ基準の厳格化 | 単に労働力不足を補う目的での無制限な受け入れを停止し、国益を重視した「管理型外国人政策」への転換。「外国人総合政策庁」を新設し、一元的管理を実施 |

| 労働者の選別 | 高度な技術や専門知識を持つ人材を優先し、非熟練労働者の受け入れには制限を設ける |

| 日本語能力・文化的理解 | 日本語能力や文化的理解を義務付け、日本社会との摩擦や分断を最小限に抑える |

| 帰化・永住権の厳格化 | 帰化や永住権取得の要件を厳格化し、日本への忠誠心や生活実態をしっかりと確認できる制度を構築 |

| 社会保障制度の明確化 | 医療保険や生活保護の濫用を防ぐための利用条件を明確化し、日本国民の負担増加を防ぐ |

| 外国人留学生への奨学制度 | 日本の国益に資する人物に限定し、制度の適正化を図る |

| 外国人参政権 | 外国人参政権は一切認めず、帰化一世にも被選挙権を付与しない |

対照的に、社会民主党は「移民、難民を排除するのではなく、多文化共生の社会をめざす」とし、罰則規定のある差別禁止法の制定を公約に掲げており、両党の政策は真っ向から対立しています。

3. SNSで巻き起こった「炎上」の詳細な分析

山本アナウンサーの発言と『報道特集』の外国人政策に関する特集に対して、SNS上では前例のない規模の反応が巻き起こりました。X(旧Twitter)を中心に、批判と擁護の意見が激しく対立し、まさに日本社会の「分断」を象徴する事態となっています。

批判派の反応 – 圧倒的多数を占める否定的意見

最も反響が大きかった投稿:

「【🚨TBS】山本恵里伽アナ「自分の1票が身近な外国人を脅かすかも、想像力持って投票を」 MCの「報道特集」で訴え 日本のルールを守らないク○ド人とかにもでしょうか? あとTBSってなんであんなに外国人多いんでしょうね?🤔」

反響:3,169いいね、604リポスト、203コメント

「【TBS報道特集にて】山本恵里伽アナ「自分の1票が身近な外国人を脅かすかも、想像力持って投票を」(動画あり)」

反響:2,522いいね、513リポスト、53コメント

批判派の主要な論点

1. 偏向報道への批判

- 「偏向報道が酷いと感じた。いわゆる『両論併記』ではなく、外国人差別が酷い、という主張だけ一方的に取り上げていた」

- 「どんなに中立的に見ようとしても結論が決まっている編集だ」「ひどい偏向報道」

- 「放送事故レベル」「プロパガンダ放送局」「TBSまたか」といった厳しい批判

2. 選挙への介入という批判

- 「放送法違反の偏向報道であり、選挙前に特定の価値観を押し付け、有権者の投票行動に影響を与えようとするのは問題だ」

- 「『想像力を持って投票しろ』という表現が”誘導”や”偏向”と捉えられ、批判を招いている」

- 「この報道は放送法違反であり、BPOに申し立てるべきだ」

3. 日本人の視点の欠如

- 「『日本人を脅かす可能性は?』という視点が欠けている」

- 「犯罪者が増えるのが身近な人たちの生活をもっとも脅かすのであり、そこに国籍は関係ない。よく考えて放送すべきだ」

- 「日本人ファーストが支持されるのは、今の外国人政策や”差別”という言葉を安易に使う風潮に、みんながモヤモヤしているからだ」

4. 生活保護問題への言及

- 「外国人への生活保護支給に対し、『そもそも日本国民のための制度であり、外国人に支給されること自体がおかしい』という意見がSNSで多数見られた」

- 「生活保護は本来日本国民のための制度であり、『排斥という言葉で正当な主張を封じようとしている』との意識が強まっている」

- 「『日本人ファースト』が政策の柱なのに、外国人の生活保護云々を0か100かの議論をしているTBSはおかしいのではないか」

5. 実体験に基づく批判

「農家だが、外国人に畑を荒らされても不起訴で理由も非公開。真面目にやっている人の苦労が分かるわけがない」

「難民認定されなかった人が何年も普通に暮らせる理由や外免切り替え放置の意味不明さに疑問が残る。外国人犯罪が減っているだけでは不満は解消しない」

6. キャスター個人への批判

- 「今日の報道特集を観て山本恵里伽アナが大嫌いになった。やはりオールドメディアはダメだ」

- 「山本恵里伽アナは降板したほうが良い」

- 「TBSは日本人を敵に回している」

7. 「差別」レッテルへの反発

- 「『差別が票になる社会にしてはならない』とキャスターも言っていたが、国民の正当な懸念まで『差別』で封じ込めようとしていないか?」

- 「排斥には繋がらない」という認識が多く、報道特集の取り上げ方を「偏向」「反日的」と批判する声も広がっている」

- 「外国人への生活保護支給に対して強い疑問の声があり、『排外主義』ではなく『国民を守る正当な主張』とする意見が多数」

8. 皮肉を込めた反応

「”山本恵里伽アナ「自分の1票が身近な外国人を脅かすかも、想像力持って投票を」 MCの「報道特集」で訴え” じゃあますます日本人ファーストに投票しなきゃですよねー💪‼️‼️」

反響:100いいね、19リポスト、10コメント

9. メディア不信の深化

- 「TBSは昔から。またプロパガンダ放送か、としか思わなかった」

- 「報道特集が示した『排斥につながる』との警告に対し、多くの視聴者が『事実を捻じ曲げている』と感じ、マスコミ不信が深まった」

- 「日本人ファーストと言っても、外国人も同等扱いされている現状では、実質『外国人ファースト』になっているのではないか」

擁護派の反応 – 少数ながら強い支持

共感を示した投稿:

「おはようございます☀️ テレビで山本恵里伽アナの言葉が心に残りました。「自分の1票が身近な外国人を脅かすかも、想像力持って投票を」考える朝、大切にしたいですね。今日も穏やかな1日になりますように🌿」

反響:163いいね、32リポスト、4コメント

擁護派の主要な論点

1. 正論としての評価

- 「『至極まっとうな正論』であり、多様性社会において身近にいる人々のことを考えて投票しようというのは当然の視点である」

- 「外国人の立場に立った報道であり、日本の未来を見据えた視点」

- 「SNSや掲示板では『現代社会が直面する課題を浮き彫りにした』『勇気ある発言』との評価が目立った」

2. メディアの責任としての評価

- 「ヘイトスピーチへの警鐘であり、排外的な言説が広まることへの危機感を示したメディアとして当然の姿勢だ」

- 「『勇気ある発信』『マスメディアの良心』といった称賛の声が多く見られた」

3. 批判への批判

- 「この発言を叩く風潮こそ、排外主義的で『戦前の雰囲気』のようだ、と懸念する人もいる」

- 「『周りの友達にこんなことでアナウンサー攻撃してるような奴おらんけどな。ネット見てると日本終わってるって思うけど、現実はそうでもないで』」

4. 問題提起としての価値

- 「そもそも論」として、合法的に暮らす外国人を問答無用で脅かすような公約を掲げている政党が存在するのか疑問」

4. 日本の外国人政策の現状と課題 – 詳細な分析

今回の議論の背景には、日本が直面する外国人政策の複雑な課題があります。少子高齢化による人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れは避けて通れない現実となっていますが、同時に多くの課題も抱えています。

外国人労働者が抱える主な問題点

1. 労働環境の過酷さ

- 低賃金問題:最低賃金以下での労働、賃金不払いが日常的に発生

- 長時間労働:法定労働時間を大幅に超える労働の強要

- ハラスメント:パワハラ、セクハラ、差別的扱いの横行

- 誤解と偏見:「外国人労働者は日本人より安く働かせられる」という誤った認識

2. 言語と文化の壁

- 職場での困難:日本語能力の不足によるコミュニケーション障害

- 日常生活の支障:医療、福祉、住居契約などでの言語的困難

- 文化的摩擦:日本の「暗黙の了解」「年功序列」といった職場文化への不適応

- 情報格差:母国語での情報提供不足による権利の不認識

3. 差別の問題

法務省調査データ:在日外国人の約3割が「差別発言」を受けた経験があると報告。不当な解雇や差別的な扱いが恒常的に問題視されています。

4. 生活上の困難

- 住居問題:外国人という理由で賃貸物件を借りにくい現実

- 医療アクセス:日本の医療システムの複雑さとアクセスの困難

- 社会的孤立:仕事以外での日本人との交流が少なく孤立感を感じやすい

- 子どもの教育:外国人の子どもの不就学問題や言語教育の不足

日本社会側の懸念と課題

1. 治安への不安(データとの乖離)

重要なデータ:外国人増加による治安悪化への懸念が根強い一方、実際の刑法犯の検挙人数は減少傾向にあり、データ上では治安悪化のイメージは誤りであることが示されています。

2. 社会保障への負担懸念

- 生活保護受給への批判と実態の乖離

- 医療保険制度の「ただ乗り」への懸念

- 年金制度への影響に対する不安

3. 文化的・社会的摩擦

- 日本文化や価値観の希薄化への恐れ

- 地域コミュニティとの軋轢

- 宗教的・文化的慣習の違いによる摩擦

4. 雇用への影響

- 日本人の雇用機会減少への不安

- 賃金水準の低下への懸念

- 技能実習制度の構造的問題

国民的議論の不足という根本問題

構造的問題:安価な労働力への依存は技術革新や生産性向上を妨げ、長期的な産業競争力低下のリスクを指摘する声もあります。外国人の受け入れは「国家の形が根本的に変わるような政策」であるにもかかわらず、国民的な議論なしに経済団体からの要望を受け入れる形で進められているとの批判が根強く存在します。

必要とされる解決策

1. 労働環境の改善と法的保護の強化

- 法律や規制の整備と実効性の確保

- 最低賃金・労働時間の順守の徹底

- 母国語での情報提供や相談窓口の設置

- 労働基準監督署の機能強化

2. 異文化理解の促進

- 職場での言語トレーニングの充実

- 文化交流の機会を増やし、相互理解を深める

- 日本人社員向けの異文化理解研修の必須化

- 地域レベルでの交流プログラムの推進

3. 企業と社会全体の意識改革

- 外国人労働者を「一時的な労働力」ではなく、長期的なパートナーとして迎え入れる

- ダイバーシティ経営の推進

- 外国人材の能力開発への投資

4. コミュニティ支援の拡大と連携強化

- 地域社会とのつながりを強化

- 交流イベントなどを通じて外国人労働者が地域の一員として受け入れられる場を提供

- 多文化共生センターの設置と機能強化

5. 政府と企業の連携

- ビザ手続きの簡略化

- 住宅支援制度の充実

- 働きやすい制度を整えるための政策推進

- 外国人政策の一元的管理体制の構築

5. メディアの公平性と役割に関する深い考察

今回の炎上は、メディアの公平性という古くて新しい問題を改めて浮き彫りにしました。

放送法第4条と「公平性」の解釈

放送法第4条:放送が「政治に関して公平な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する」ことを定めています。しかし、この「公平性」の解釈は常に議論の的となっており、政府(総務省)は法解釈を一方的に変更し、これに反すれば「違法」であり放送停止もありうるとの見解を示し、放送局に圧力をかけているとの指摘もあります。

メディアの本来の役割とは

メディアの本来の役割は、「国民の知る権利」を守るために、国家権力を徹底的にチェックすることにあるとされています。疑惑の追及においては、メディアが全ての証拠をあらかじめ提示する「挙証責任」を負うのではなく、政府が行政プロセスの透明化を通じて説明責任を果たすべきだと考えられています。

日本のマスメディアが抱える構造的問題

- 表層的報道:「生活に身近なニュース中心」になりがちで、社会制度や政治背景に深く切り込む報道が不足

- 情報源の偏り:「SNSは危険、新聞・テレビこそ正しい」という構図で語られる情報源の信頼性に関する偏り

- 既存メディアへの不信感:上記の偏りが既存メディアへの不信感をさらに高める悪循環

- SNS時代の課題:キャスターの発言一つで大きな反響が起こり、「ミスリード」や「炎上」のリスクが増大

地域差によるメディア報道の違い

興味深い傾向:大都市圏では「外国人」が犯罪や領土問題と結びつけて脅威として描かれやすい一方、外国籍人口割合が高い地方では、外国人の生活や地域住民との交流が描かれやすいというメディアの地域差も存在します。

6. 「想像力の断絶」-今回の炎上が示す日本社会の分断

山本アナウンサーの「想像力を持って投票を」という呼びかけは、立場によって正反対の解釈がなされました。この「想像力の断絶」こそが、今回の炎上の本質的な原因と言えるでしょう。

二つの「想像力」の対立

| 視点 | 「想像力」の対象 | 主張の内容 |

|---|---|---|

| 擁護派 | 身近な外国人(隣人)への想像力 | 排外主義的な政策が身近な外国人の生活を脅かす可能性を想像し、共生社会を目指すべき |

| 批判派 | 自国民の不安への想像力 | 外国人増加による日本人の不安や懸念を理解し、国民優先の政策を支持すべき |

この「想像力の断絶」は、単なる意見の相違を超えて、日本社会における根深い分断を示しています。異なる立場の人々が、それぞれ自分の「想像力」の範囲内でしか相手を理解できず、対話ではなく対立に陥っているのです。

7. 今後の展望と建設的な議論に向けて

外国人との共生は、今後の日本社会にとって避けて通れない課題です。この問題に対して、感情的な対立ではなく、データに基づいた建設的な議論が必要とされています。

メディアに求められること

- 多様な視点の提示:一方的な論調ではなく、多様な立場の意見を公平に紹介

- データに基づく報道:感情論ではなく、客観的なデータと事実に基づいた報道

- 深掘り報道:表面的な対立構造ではなく、問題の本質に迫る報道

- 建設的な提案:批判だけでなく、解決策や前向きな提案も含める

市民に求められること

- 情報リテラシー:複数の情報源から情報を収集し、批判的に検討する能力

- 対話の姿勢:異なる意見に耳を傾け、建設的な対話を心がける

- 複雑性の理解:問題を単純化せず、その複雑さを理解しようとする努力

- 共感と理解:自分と異なる立場の人々への共感と理解を深める

政策立案者に求められること

- 透明性の確保:政策決定プロセスの透明化と説明責任

- 国民的議論の促進:重要な政策については十分な国民的議論を経る

- エビデンスベース:感情論ではなく、データと証拠に基づいた政策立案

- 長期的視点:短期的な利益ではなく、長期的な国益を考慮

まとめ – 「想像力」の真の意味を問い直す

今回のTBS『報道特集』を巡る炎上は、単なる一アナウンサーの発言への批判を超えて、日本社会が直面する外国人政策、メディアの公平性、そして民主主義における「想像力」の意味について、根本的な問いを投げかけました。

「想像力を持つ」ことは確かに重要です。しかし、それは特定の立場からの想像力ではなく、すべての当事者の立場を想像し、理解しようとする努力でなければなりません。外国人の不安も、日本人の懸念も、どちらも軽視されるべきではありません。

今回の炎上が、単なる対立と分断に終わるのではなく、真の意味での「想像力」を育み、より建設的な対話と共生社会の実現に向けた契機となることを期待したいものです。日本社会が直面するこの重要な課題に対して、感情的な対立を超えた、理性的で建設的な議論が展開されることを願ってやみません。

コメントを残す